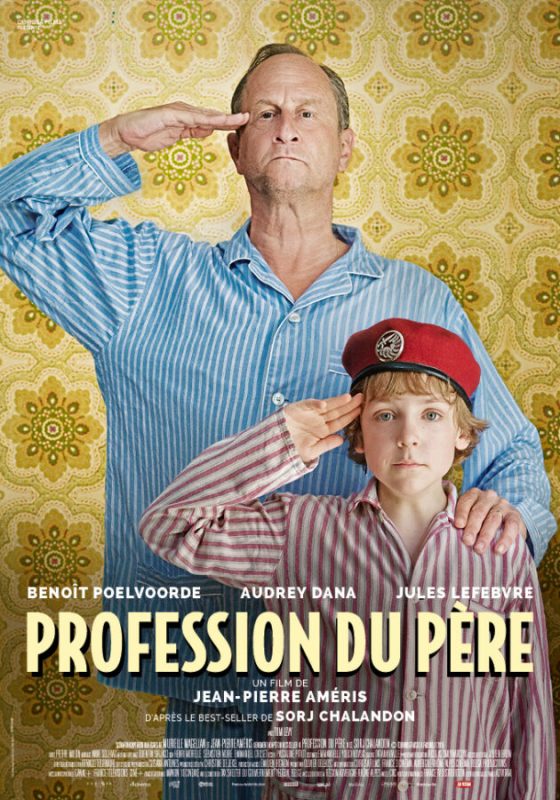

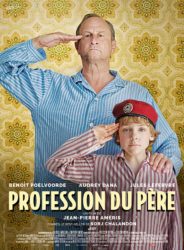

Adapté du roman éponyme de Sorj Chalandon, Profession du père nous raconte l’amour inconditionnel d’un fils pour son père, dont le prestige et les exploits ne tarissent qu’au fur et à mesure de leurs périlleuses et invraisemblables missions. Le réalisateur, Jean-Pierre Améris, nous livre un regard intime et engagé sur cette famille assujettie aux fictions et à la violence du père.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’adapter au cinéma le livre éponyme de Sorj Chalandon ?

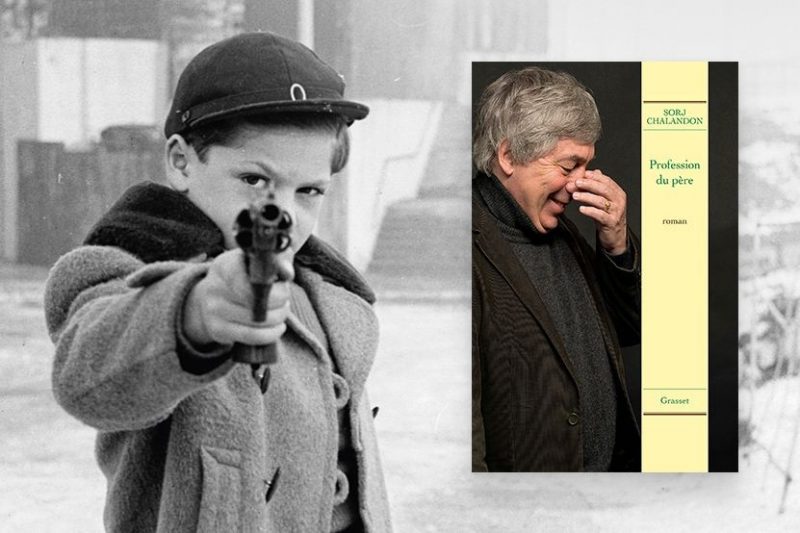

Quand je fais un film adapté d’un livre, c’est qu’il y a eu une étincelle entre le livre et moi. Il ne s’agit pas de faire une illustration du livre. C’est souvent davantage un rebond du livre au film. Profession du père est un livre autobiographique. Sorj Chalandon raconte son enfance passée à Lyon en 1961 avec un père mythomane qui raconte des choses invraisemblables : il a été grand résistant, champion de judo, parachutiste, etc. Nous sommes pendant la guerre d’Algérie ; le père est pour l’Algérie française et va entrainer son fils dans ses aventures et ses manigances – mettre des lettres anonymes dans les boites aux lettres, puis des choses de plus en plus dangereuses. Or, c’est une aventure formidable pour cet enfant qui adore son père. C’est ce que j’ai apprécié. Je me suis dit qu’il fallait raconter cette histoire du point de vue de l’enfant, et montrer à la fois le plaisir et le danger qu’il puisse y avoir à trop croire aux fictions des autres. Il y a aussi beaucoup de liens avec mon enfance. Mon père n’était pas mythomane, mais il était un véritable tyran domestique – comme le joue Poelvoorde dans le film -, souvent violent avec ma mère, ma soeur et moi. Maintenant que je suis orphelin depuis deux ans – j’ai perdu ma mère, je n’ai plus mes parents -, j’ai eu envie de recréer cette ambiance familiale. Il était important pour moi de comprendre comment un enfant de dix ans, qui aime éperdument ses parents, peut faire face aux conflits familiaux auxquels il ne comprend pas grand-chose, et de comprendre comment il peut tracer sa route sans se faire engloutir par la névrose familiale.

Le cinéma comporte aussi un travail littéraire : l’écriture ou la réécriture. Pouvez-vous expliquer en quelques mots comment vous avez adapté ce livre – avec toutes les contraintes structurelles, narratives ou diégétiques que cela comporte ?

Adapter un livre, c’est avant tout une question de choix. Le livre de Sorj Chalandon raconte son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte. Dès notre première rencontre, je lui ai annoncé mon parti pris : je ne raconterai que l’enfance. Personnellement, je suis rentré en conflit avec mon père durant mon adolescence. Je ne voulais pas raconter ça. La première chose que nous avons faite avec la scénariste, Murielle Magellan, a été la sélection des choses à retenir dans cette première partie de sa vie. Sorj Chalandon m’a toutefois demandé une chose : garder le ton tragicomique. C’est aussi une chose que j’ai beaucoup aimée, et j’ai essayé de le faire ressentir. Ce père mythomane, joué par Benoît Poelvoorde, s’invente des histoires tellement énormes que cela en devient presque drôle. Seulement, il se remet assez vite à devenir violent… À Benoît Poelvoorde, je lui ai donné des références comme Alberto Sordi ou Vittorio Gassmann, des acteurs italiens qui étaient géniaux dans Parfum de femme ou dans Une vie difficile, pour jouer ce personnage vantard, hâbleur, et qui en même temps est très trouillard et très lâche. Il y a donc également quelque chose de ce ton-là dans le travail du scénario. C’est un travail de structure.

Je n’ai pas seulement choisi des moments du livre, j’ai aussi choisi des moments de ma vie. Je tenais absolument à ce que ce soit une aventure d’enfant, et que le spectateur retrouve l’enfance en lui. Je me sens encore capable de faire des films à hauteur d’enfant. Je voulais, comme dans le livre, que cela soit excitant, qu’il y ait une part de suspens… On a finalement peur pour cet enfant qui semble tout excité de vivre ces aventures, et que se dirige vers l’irréparable en voulant sortir son père de la mélancolie. Le grand danger pour lui – comme pour tous les enfants ou les adolescents que l’on embrigade -, c’est de trop croire aux fictions. Moi, j’aime la fiction, j’aime les histoires, mais cela peut devenir un plaisir dangereux. J’ai donc essayé de montrer comment il revient au réel.

Fait et fiction, réel et imaginaire, ces frontières peuvent être tremblantes quand on est un enfant. Elles le sont aussi quand on est fou. Compenser le réel avec des fictions, n’est-ce pas aussi le danger du réalisateur, voire du spectateur ?

Les aventures de cet enfant et de ce père mythomane sont ce qui m’a le plus touché dans cette histoire. Cela parle de notre goût en tant que cinéaste ou spectateur pour la fiction. Cela évoque évidemment le côté rassurant de la fiction. Le père a besoin de se rassurer. Je vois mon père en lui. Ce sont des hommes qui ont très peur du réel. Mon père a aussi été marqué et traumatisé par son service militaire en Algérie ; après cette période, le monde l’effrayait. Il empêchait ma mère de sortir. On ne pouvait jamais voir du monde… Il a créé une sorte de huis clos familial oppressant. Ce sont des hommes qui se réfugient dans leur imaginaire. Quelque part, je pense que c’est mon père qui m’a donné le goût du cinéma. C’était un évènement ! Il adorait le western. Il m’emmenait souvent le dimanche matin au cinéma à Lyon. Je crois qu’il adorait le cinéma… Personnellement, je suis allé de ce côté-là de la fiction, en m’intéressant très jeune au cinéma. C’est ce qui m’a sauvé. L’écriture est ce qui a sauvé Chalandon. Il est devenu journaliste, reporter et écrivain. Dans le film, le petit garçon va être sauvé par son talent pour le dessin. Je crois que c’est une grande chance de trouver sa passion. C’est ce qui peut nous permettre de nous évader d’une famille quelque peu dysfonctielle ou de la névrose familiale. C’est une grande chance d’avoir son territoire à soi, son jardin à soi.

Ce sont aussi les bienfaits de l’imaginaire.

Il faut un bon imaginaire. Celui du père est dangereux, parce qu’il ne rentre dans aucune réalité. C’est une pure folie, un lieu totalement fantasmatique. Ce n’est pas l’imaginaire que je souhaite explorer en faisant du cinéma ou celui que le petit garçon développe en faisant des dessins. Un livre, un dessin, un film, c’est quand même du réel ! J’en ai connu des personnes qui sont restées dans une forme de velléité consistant à dire « je ferais des films, je ferais l’acteur », qui ne l’ont jamais fait et qui sont restés dans leur monde par peur de la réalité. C’est un peu la clé du personnage du père. Il a vraiment peur de la réalité et part trop loin dans le monde imaginaire qu’il a créé, et dans lequel il entraine son fils.

C’est la troisième fois que vous travaillez avec Benoit Poelvoorde. L’avez-vous tout de suite imaginé dans ce rôle de père borderline, mythomane, violent ?

Dès l’écriture du scénario, c’était clair que le rôle était pour lui. C’est effectivement notre troisième film ensemble : Les émotifs anonymes, Une famille à louer et celui-ci. J’ai une sorte d’alter ego avec Benoit. Je peux lui confier les choses les plus intimes me concernant. J’ai confiance en lui et lui en moi. Je savais qu’il allait jouer pleinement ce personnage et assumer ses nombreux défauts : la violence, la folie, l’humiliation de sa femme, etc. Il ne s’agit pas de l’excuser. Quand il tape son fils, il ne le tape évidemment pas vraiment. Il n’a pas tapé l’acteur, mais on y croit suffisamment pour que l’on soit saisi par cette violence. Il ne cherche pas à dire au spectateur que le « personnage est affreux, mais ce n’est pas moi ». Il endosse tout ! C’est ça qui est beau chez lui. Rendez-vous compte : son entourage professionnel lui conseillait de ne pas faire ce film. Cela me révoltait vraiment. On me disait : « il ne peut pas jouer ça, le personnage est pour l’Algérie française, il est raciste, il humilie sa femme, il tape son fils, il est fou, il ne raconte que des mensonges… Il ne peut pas jouer ça, ce n’est pas bon pour son image ». C’est terrible ! À ce compte-là, il ne faut pas jouer Richard III, il ne faut pas jouer Macbeth – je ne me prends évidemment pas pour Shakespeare ! – ; Al Pacino, il ne fallait pas qu’il fasse Scarface ; Robert de Niro, il ne fallait pas qu’il joue dans Raging Bull… Ce qui est beau chez les acteurs et les actrices, au théâtre, au cinéma ou dans l’art en général, c’est d’endosser les noirceurs humaines et de nous les donner à voir, pour nous inviter éventuellement à les dépasser. C’est la catharsis. Heureusement, Benoît n’a écouté personne et m’a fait confiance. À notre première lecture du scénario, il m’a seulement demandé une chose : « est-ce que tu l’aimes cet homme »? Spontanément, je lui ai dit que oui, parce que j’aimais mon père et que je l’aime encore. Je regardais vraiment cet homme dans toutes ses dérives avec amour.

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur Jules Lefebvre, l’acteur principal du film ?

Le héros du film, c’est l’enfant. On découvre l’histoire par son regard. Il fallait un jeune garçon de onze ou douze ans qui puisse jouer le rôle. Je voulais un enfant qui croit et qui aime inconditionnellement son père. J’ai eu la chance de voir un film belge qui s’appelle Duelles dans lequel Jules Lefebvre jouait le rôle du fils de l’une des deux mères. Je l’ai trouvé excellent. J’ai donc eu envie de le rencontrer. Il est venu avec sa mère et son père à Paris. Comme toujours, le casting n’est pas une recherche de compétences… C’est l’attente d’un coup de coeur, d’un coup de foudre. Ce jeune homme était tellement juste et tellement vif lors des essais… J’ai donc tout de suite su que cela allait être lui. Il faut dire qu’il a la passion du jeu. Il a commencé très jeune, car son frère ainé, qui veut devenir réalisateur, le prenait comme acteur dans des films d’horreur ou des choses comme ça.

Pour moi, tourner avec les enfants n’est pas un problème. C’est la même chose qu’avec les adultes. On lit le scénario, on en parle ensemble. Je lui ai toujours expliqué l’origine de chaque chose, et lui ai donc beaucoup parlé de mon enfance. Il écoutait et absorbait tout. On faisait quand même la part des choses. Par exemple, le jour où on tournait la scène violente du film – lorsque le petit se reçoit des coups de ceinture par son père -, on n’oubliait pas de rire !

Arrivait-il donc à avoir cette distance nécessaire pour ne pas être impacté par certaines violences du film ?

Complètement. Mon travail est aussi de l’aider à ça. Je ne veux pas traumatiser un enfant. Il ne faut pas oublier la dimension du jeu ! Elle est d’ailleurs très importante dans le film. La scène violente que j’ai déjà évoquée était beaucoup plus difficile pour Benoît Poelvoorde que pour Jules Lefebvre. D’ailleurs, cela lui a demandé du courage. Audrey Dana, qui joue la mère, a aussi eu le courage d’incarner le rôle d’une femme noyée dans le déni. Son mari est violent, pourtant elle l’aime. Elle n’intervient pas. Elle lui trouve toujours des excuses, comme : « il a été traumatisé par la guerre d’Algérie. Ce n’est pas de sa faute, il faut le comprendre ». C’est ce que j’ai aussi vécu avec ma mère…

Elle le dit à la fin : « C’était plus simple ».

C’est une puissance de déni incroyable ! Cette névrose ou cette dysfonction familiale existent dans toutes les familles. C’est un film sur une famille dans laquelle on peut tous se retrouver.

Ce film n’a pas forcément une visée morale ou politique. Croyant au pouvoir du cinéma, serait-ce une possibilité pour vous d’aller à la rencontre des enfants, par exemple dans un cadre scolaire, pour les sensibiliser aux questions que vous soulevez ?

Présenter le film à un jeune public par le biais de leur école, collège ou lycée est quelque chose que j’aimerais beaucoup faire. Je pense que c’est un film que les enfants peuvent voir. Ceux qui l’ont déjà vu le reçoivent bien ; c’est un film qui est du côté de l’enfant. De plus, ils peuvent retrouver ce qu’ils sont eux-mêmes en train de vivre. Le film s’interroge sur la façon dont l’enfant réagit quand il ne comprend pas pourquoi ses parents se disputent ou se balancent des vacheries à table. Il y a tellement de choses que l’on ne comprend pas quand on est enfant. Il faut tout de même faire sa route…

Profession du père est au fond un éloge des enfants. Ce sont des héros ! C’est lui le héros du film, ce n’est pas le père – ce faux héros ! Il faut tracer sa route quand on est enfant tout en encaissant les travers et les injustices des adultes… Ils sont forts !

Profession du père

Fr- 2020 – 107 min – Tragicomédie

Réalisateur : Jean-Pierre Améris

Scénario, adaptation et dialogues : Jean-Pierre Améris et Murielle Magellan

Avec : Benoît Poelvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre, Tom Levy

JMH Distribution

21.01.2021 au cinéma